設置事例

科学分析機器、ラボ用分析計 使用事例

工学院大学 環境修復工学研究室

准教授 酒井 裕司博士(工学)に伺いました。

どのような研究を行っているのですか。

酒井 裕司 博士

酒井 裕司 博士

環境改善をテーマにしています。地球上では、温暖化や砂漠化などの環境問題が深刻化しています。この研究室では、国内外の環境問題を、主に土壌について、オリジナルな技術で実践的に改善する取組みを行っています。

例えば、中国の火力発電所の脱硫工程や建設現場で出た廃棄物を利用して砂漠化した土壌を改善、オーストラリアの大規模植林地域における炭素固定技術※1の開発、タイ南部のマングローブ植林による環境修復などに取り組んでいます。

国内では、通称「磯焼け※2」と呼ばれている海の砂漠化現象が起きている地域で、バイオマスを利用した改善方法の開発を行っています。

※1 植物が空気中から取り込んだ二酸化炭素を炭素化合物として留めておく機能のこと。この機能を利用して、大気中の二酸化炭素を削減、地球温暖化を防止することが考えられている。

※2 海藻の群落が著しく衰退、消失し、海の生態系に影響を及ぼす。

研究方法を教えてください。

研究室測定風景

研究室測定風景

バイオマスや産業廃棄物を有効利用しながら環境を改善することをポリシーとしていますから、現地での測定が必須です。まずは現地で土壌を測定して現場の状況把握を行い、大学に戻り、そのメカニズムや改良・改善を評価するという両立てで研究をしています。

当社製品をどのように使用されていますか。

現場と研究室の両方で測定していますので、現地ではフィールド用のポータブル分析計を、大学研究室ではラボ用分析計を用いて土壌分析を行います。

製品を選ぶときのポイントは、精度はもちろんのこと、強度やメンテナンスのしやすさ、現場にいくのであれば、コンパクトで軽量であることや防水性が高いことなどですね。デザインも多少気になります。色々な製品があるので、研究内容に合った使い勝手の良い製品を選ぶようにしています。

-

pHメータ HM-25R型

pHメータ HM-25R型

大学研究室での土壌、水質分析に使用 -

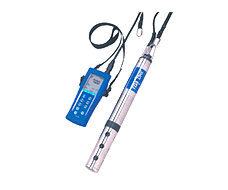

ポータブル多項目水質計 WQC-24型

ポータブル多項目水質計 WQC-24型

海外のフィールドワークで使用